◆パンパスグラスのふわふわスワッグ

パンパスグラスのふわふわスワッグ(作り方・材料)

パンパスグラスのふさふさの穂を使った、フワフワのスワッグです。

【目次】

1.使用したもの

2.パンパスグラスの穂をパーツにする

3.パーツを麻紐に取り付ける

4.パンパスパーツと一緒に飾りパーツも付けていく

5.微調整

6.最後に付けたパーツについて

7.壁にかけてチェック→最期の微調整→出来上がり

使用したもの

- ドライパンパスグラス……何本分でもできます。少なければ小さいものが、多ければ大きいものが作れます

- ドライ木の実など、数種類……飾りパーツとして使います。好きな材料を、好きなだけ用意します

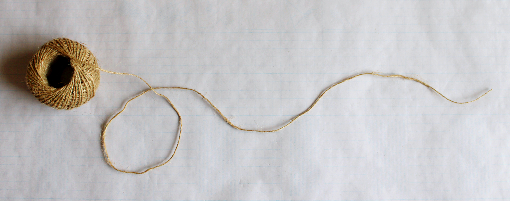

- 麻紐

- ワイヤー

- リボン

- 鋏

パンパスグラスの穂をパーツにする

パンパスグラスの穂を、茎からむしります。

むしった穂を、適当にひとつかみつかんで、

それをワイヤーでひとくくりにします。

(※リサイクルワイヤーを使っています)

↑すべての穂を、この状態にします。

パーツを麻紐に取り付ける

このスワッグの芯になるものは、1本の麻紐です。

この紐の端に、まずはパンパスのパーツを一つ取り付けます。

取付用のワイヤーは、パンパスの束を括ったワイヤーで付けてしまえば、新たなワイヤーは必要ありません。

続いて、二つ目のパーツを付けます。

↑見た目、分かりにくいかもしれませんが、二つついています。

三つめも付けます。

※本当は、このあたりで飾りパーツをつけ始めた方が良いです! 後述しますが、私はそれに後から気付いたために、修正を余儀なくされています。私の手順のまま作らずに、とりあえず下の項までお読みください

下は、5つめまで付けたところです。

上の画像で、5つのパーツがどう付いているかと言うと、

↑このようになっています。最初の一つを付けた後は、その左右に、交互に一つずつ付けていきました。

5つ付けたくらいから、飾りのパーツを混ぜ込み始めました。(しつこく書きますが、もっと早く混ぜ込んだ方が良かったです)

パンパスパーツと一緒に飾りパーツも付けていく

6個めに付けたのは、3本の麦の穂でした。

↑は、麦三本を付けて、その後にパンパスを2束付けた状態です。麦は麦でワイヤーで結び付けても良いですが、私はパンパスを束ねているワイヤーで、麦も一緒に付けてしまいました。

麦は茎があるので、パンパスのワイヤーで一緒に巻き込めます。でも、素材によっては「巻き込める部分」が無い場合もあります。そういうときは、素材にワイヤーで足を付け、そのワイヤーで結びつけます。たとえば、下のように作ります。

飾りパーツは、好みやその時の都合によって、好きなように用意しますが、私は7種類ほど使いました。それらを、たまに挟みつつパンパスのベースを大きくしていきます。

下は、だいたい4割くらい作った段階の画像です。どのくらいの間隔でどんな飾りパーツを挟むのかは、全く適当にやっています。(適当にやりすぎて、後から少々修正するハメになりましたが)

ちなみに、これを裏返すと、

↑このようになっています。

このまま、パンパスパーツも飾りパーツもどんどん付けていって、パンパスがなくなった時点で終わりにしました。

微調整

上にも書きましたが、私はあまり計画的に飾りパーツを付けなかったので、あとから見たときに、「なんだかこのあたりがさびしい」という場所ができてしまいました。そのため、パンパスを全部付け終わった後に、飾りパーツをいくつか足しました。下は、パーツを足し終わった状態ですが、

上の画像の中で、後から足したパーツに 青矢印を付けてみますと、

だいぶ初期に付けるべきだったものであることが分かります。要するに、最初は飾りを付ける頻度をあまり呑み込めていなかったからこうなりました。

これを修正するのに、せっかく作ってきたものを全部ほどいてバラすのはあまりにも時間と手間が勿体ないので、横着ですが、後からこっそり足しています。

後から足す方法は、飾りパーツに長いワイヤーの足を付け、後の方に付けたパンパスのパーツのワイヤーに結付けてしまってなんとかしています。下の図で説明しますと、

後から足した二つのパーツに、赤い線のような長いワイヤーを付け、緑の楕円のあたりに結び付けています。

私はこんな風に、後から無理やり帳尻を合わせていますが、本当ならもっと計画的に作るべきでした。

最後に付けたパーツについて

スワッグの、最後の部分は、何らかの方法でワイヤーを隠さなければなりません。今回は、下の画像の赤丸の部分のように、上からコットンを三つ付けて、それでもワイヤーが見えてしまうのを隠すため、茶色いリボンを巻いています。

茶色のリボンは、正面からだと見えませんが、

↑横から見るとこうなっています。真横からまじまじと見られても大丈夫なように巻いているだけなので、目立たない地味な色にしています。

壁にかけてチェック→最期の微調整→出来上がり

では、壁にかけてチェックしてみましょう。壁にかける部分は、芯にしてきた麻紐の先を輪にして作り、フックなどにかけます。

まあこれでも良いかとも思ったのですが、せっかく入れている麦が全然目立っていないので、もう少し「麦が入っています」というアピールをしてみようかと、後から麦を足しました。(微調整の項の方法で足しました)

4本足したところで「まあこれで良いだろう」と思って、出来上がりとしました。

人様から見て、4本くらい足してもそんなに変わらないよ、という感じかもしれませんが、こういうことは本人の納得が大事なので!